受動喫煙防止対策

問い合わせ番号:10010-0000-1044 更新日:2020年 12月 28日

望まない受動喫煙を防止するため、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日に全面施行されました。

このことで、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりました。

◎「受動喫煙」とは

本人がたばこを吸っていなくても、他人が吸っているたばこから立ちのぼる煙(副流煙)や、その人が吐き出す煙(呼出煙)を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質を含んでおり、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

注:「喫煙」には、加熱式たばこを吸うことが含まれます。

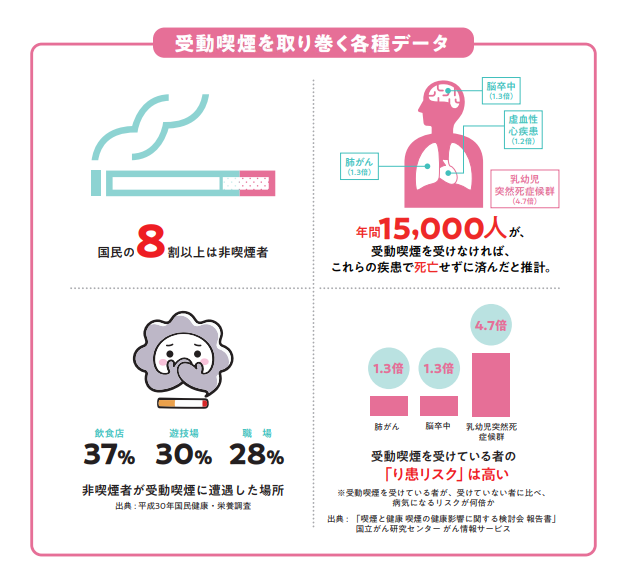

≪「受動喫煙」によって生じる健康への影響≫

大人への影響

・脳卒中

・肺がん

・虚血性心疾患

子どもへの影響

・喘息

・乳幼児突然死症候群(SIDS)

妊娠中(胎児へ)の影響

・流産や早産

・低出生体重児(体重が2500g未満で生まれる子)

・子宮内胎児発育遅延

☆年間15,000人が、受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだと推計

されています。

(出典:厚生労働省 喫煙の健康影響に関する検討会報告書 喫煙と健康2016改編)

◎健康増進法改正の趣旨

改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。

【基本的な考え方 第1】 「望まない受動喫煙」をなくす

【基本的な考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

【基本的な考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施

◎改正健康増進法のポイント

(1)多数の人が利用する施設(公共施設、事業所、飲食店など)は原則として屋内禁煙と

なりました。

学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎などは敷地内禁煙

事務所、工場、ホテル、飲食店などは原則屋内禁煙

(2)屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります。

改正法では、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに、

喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。

各喫煙室においては、それぞれ設置可能となる条件が異なります。

| 喫煙専用室 | 加熱式たばこ専用喫煙室 | 喫煙可能室 |

|

|

|

|

|

〇喫煙が可能 |

△加熱式たばこに限定 |

〇喫煙が可能 |

|

一般的な事業者が設置可能 |

一般的な事業者が設置可能 |

令和2年4月1日時点で |

☆詳しくは、各種喫煙室早わかり(厚生労働省)を参照してください。

(3)20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入り禁止です。

喫煙エリアへは、喫煙を目的としない場合でも、20歳未満の人は立入禁止です。

たとえ、従業員であっても立ち入ることはできません。

(4)望まない受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。

改正健康増進法では、喫煙者に対して「喫煙をする際の配慮義務」、

多数の者が利用する施設の管理者に対して「喫煙場所を設置する際の配慮義務」

が課せられています。

【喫煙者】

施設等では喫煙可能な場所で喫煙するとともに、屋外や家庭等においても望まない受動喫煙

を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければなりません。

(例)

・屋外で喫煙する場合、施設の出入口付近や人通りの多い場所、隣家の近くなどを避け、

できるだけ周囲に人がいないような場所で喫煙するよう配慮しましょう。

・子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では、喫煙を

しないように配慮しましょう。

・自宅で喫煙する際も、ベランダや換気扇から出るたばこの煙や臭いが他の部屋に入り込む

ことがあります。家族や近隣住民に十分な配慮をしましょう。

・歩きたばこは事故につながる恐れもありますので、やめましょう。

【施設管理者】

喫煙することができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがな

い場所とするよう配慮しなければなりません。

(5)喫煙室の設置方法には基準があります。

喫煙室を設置する場合、たばこの煙が他の部屋に流出しないよう、壁や天井で区画されてい

る、たばこの煙が屋外または外部に排気されているなどの基準があります。

詳しくは、改正法のポイント ポイント3たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準

(厚生労働省)を参照してください。

(6)喫煙場所、喫煙室を設置する場合、標識の掲示が必要です。

喫煙室を設置する場合は、喫煙室の出入口だけでなく、施設の主な出入口にも掲示が義務

付けられています。

☆標識は、どのような喫煙設備を設置しているか説明するもので、16種類あります。

詳しくは標識の一覧(厚生労働省)を参照してください。

(7)「経過措置」を受ける小規模飲食店は、届け出が必要です。

令和2年4月1日時点で現に存する経営規模の小さな飲食店は当面の間、経過措置として、

店内の全部または一部で喫煙を可能とすることができますが、届け出をし、標識を掲示する

必要があります。

詳しくは、 「喫煙可能室を設置するための届出について」(四日市市健康づくり課)を参照

してください。

法律の概要については、下記ホームページを参照してください。

受動喫煙対策(厚生労働省)

なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省)

受動喫煙防止対策(三重県)

事業者の方は、下記ホームページも併せて参照してください。

職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省)

飲食店の方は、下記ホームページも併せてご参照ください。

喫煙可能室を設置するための届出について(四日市市 健康づくり課)

このページに関するお問い合わせ先

三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)

電話番号:059-354-8282

FAX番号:059-353-6385